物流アウトソーシング

物流アウトソーシングで自家配送の見直しなどコストダウン

通販商品の出荷作業代行にも対応

「物流アウトソーシング」とは、従来はお客様自身で対応していた様々な物流業務を、当社のような物流専業者に委託することを意味します。例えば、取引先に商品を納入する業務を自社のスタッフが営業車やトラックで「自家配送」していたが、これを物流専業者によるトラック輸送の利用に切り替えた場合、それは物流アウトソーシングに該当します。

物流アウトソーシングのメリット

物流を外部委託(アウトソーシング)することの利点には、

-

物流業務のためのスタッフを自社で抱える必要がない

-

トラックや物流センターといったハード(資産)への投資がいらない

-

物流のプロに委託するため、業務の品質が高い

-

コスト削減効果が大きい

-

物流業務以外の業務に専念できる

などが挙げられます。

そのため、近年では、多くの企業が物流のアウトソーシング化に踏み切るとともに、その受け皿となる物流専業者サイドでは、お客様の利便性をより高めるために、受託範囲の拡大やサービスメニューの拡充などに取り組んでいます。

物流アウトソーシングは通販ビジネスにおける有効な選択肢

物流アウトソーシングに対するニーズが今後さらに高まりそうなのは、通販ビジネスの領域です。様々な商品がインターネットを通じて売買されるようになり、ネット通販の市場規模が右肩上がりで拡大する中、販売会社の数も増加傾向にあります。現在は、1日当たりの出荷量がまだ少なく、商品の流通加工や梱包、発送といった作業を自社戦力で賄っている通販会社でも、将来の成長ととともに、「果たして自社で物流業務を続けていくことにメリットはあるのか?」という課題に直面するはずです。

そんなときに有効な選択肢が物流アウトソーシングです。当社では、すでに数多くのネット通販会社様から物流業務を受託しており、通販物流のノウハウと実績が豊富です。お客様の取り扱い商品ボリュームや事業規模などに合わせて、最適な通販物流のあり方をご提案いたしておりますので、物流アウトソーシングをご検討の方は、是非一度、当社までお問い合わせください。

物流アウトソーシング 主なサービス

SBSロジコムでは、豊富な経験と実績を活かし、多様なニーズに応じた物流アウトソーシングサービスを展開。保管から配送、流通加工まで、一貫したサポートで貴社の物流を支えます。

こんな業務もアウトソーシング

物流アウトソーシング 事例

SBSロジコムの物流アウトソーシングを活用した事例をご紹介いたします。

物流アウトソーシングに関してよくいただくご質問

物流アウトソーシングとは

物流アウトソーシングとは?

物流アウトソーシングとは、企業が自社で行っている物流業務の一部または全部を、専門の物流事業者に委託することを指します。具体的には、入荷・保管・在庫管理・流通加工・配送などの業務が対象となり、必要に応じてその一部のみを委託することも、包括的に任せることも可能です。専門事業者の倉庫や配送ネットワーク、効率的な運用ノウハウを活用することで、企業は倉庫維持費や人件費などの固定コストを削減できます。加えて、業務の品質向上や繁閑差への柔軟な対応も可能となり、結果的にコスト最適化を実現できるというメリットがあります。

物流アウトソーシングは、現在では「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」として広く浸透し、単なる外部委託にとどまらず、物流戦略そのものをパートナーと共に構築する取り組みが主流となっています。

物流アウトソーシングの必要性

物流アウトソーシングの必要性が高まっている背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。まず、EC市場の急拡大が挙げられます。インターネット通販は年々利用者が増加し、注文単位が小口化・多頻度化しています。従来はメーカーから卸業者へ、まとまった数量を一括で出荷するBtoB型の物流が中心でした。しかし現在はEC市場の拡大により、個々の消費者へ直接配送する小口出荷が急増し、膨大な件数を効率的に処理できる体制が求められています。小売やメーカーが自社だけでこうしたニーズに応えるには、多大な設備投資や人材確保が必要となり、それらはコスト面・運営面で大きな負担となります。

さらに、日本国内では深刻な人手不足が物流業界を直撃しています。トラックドライバー不足は「2024年問題」として広く報道され、労働時間規制強化により輸送力の確保が難しくなることが懸念されています。倉庫現場でも人材確保が難しく、特に繁忙期には人手不足による誤出荷や遅延のリスクが高まります。このような課題を自社単独で解決するのは困難であり、専門の物流事業者へアウトソーシングする動きが加速しています。

加えて、グローバル化の進展も要因のひとつです。輸出入を伴う国際物流では、通関や国際輸送の知識が不可欠であり、法規制や貿易条件の変化に柔軟に対応できる体制が求められます。為替変動や地政学リスクによるサプライチェーンの不安定化もあり、複数の拠点や代替ルートを持つ物流事業者と連携することが、企業にとって安定供給を確保するための重要な戦略となっています。

また、物流の高度化・多様化も進んでいます。例えば、医薬品や化粧品、食品といった分野では、温度管理(コールドチェーン)やロット・期限管理など、品質保証に直結する物流対応が不可欠です。こうした特殊要件に対応するには、専用設備や専門知識が必要ですが、すべてを自社で整備するのは現実的ではありません。物流アウトソーシングを活用することで、最新の設備やノウハウを持つ事業者を利用でき、安心かつ効率的に物流を運営できます。

このように、市場の変化・人材不足・国際化・高度化といった背景が重なり、物流を自社内で完結させることの難易度は年々高まっています。その結果、物流アウトソーシングは単なるコスト削減策ではなく、企業の競争力を維持・強化するための不可欠な選択肢となりつつあるのです。

物流アウトソーシングできる主な業務内容

物流アウトソーシングで委託できる業務は多岐にわたります。ここでは、主な物流業務とその内容について、解説します。

倉庫での入庫・検品・保管・在庫管理

商品が倉庫に到着すると、まず入庫処理や伝票との照合作業が行われます。その後、破損や数量の確認といった検品を経て、商材の特性に応じた環境で保管されます。例えば、一般的な雑貨や日用品は常温で管理されますが、食品や医薬品は温度・湿度のコントロールが必要になります。

また、在庫はロケーションごとに整理され、出荷指示に応じて効率的かつ迅速に取り出せるよう最適化されています。どの棚に、どの順番で商品を配置するかといった設計や運用にはノウハウが必要であり、経験豊富な物流事業者に委託することで、誤出荷防止や作業効率の向上といった効果が期待できます。こうした工程も物流アウトソーシングの対象となり、入庫や検品だけを任せることも、一連の保管・在庫管理まで包括的に委託することも可能です。

ピッキング・流通加工(セット組み、ラベル貼付、梱包など)

受注内受注内容に基づいて商品を取り出すピッキング作業は、物流の中でも特にミスが許されない重要な工程です。単品出荷だけでなく、複数商品を組み合わせてセット化する作業や、販促物を同梱する作業など、細やかな対応が求められます。さらに、JANコードや日本語ラベルの貼付、ギフト包装や再梱包といった流通加工業務も委託可能です。

近年はEC市場の拡大により、流通加工の幅が大きく広がっています。たとえば、同じ商品でも販売チャネルごとにラベルや梱包仕様が異なるケースや、季節やキャンペーンに応じてノベルティをセットするケースなど、従来の一律的な出荷形態では対応しきれない場面が増えています。こうした多様な要望に応えるには、効率的な作業フローやスタッフ教育、設備面での工夫が欠かせません。

経験豊富な物流事業者にアウトソーシングすることで、誤出荷の防止や作業効率の向上を図りつつ、販売チャネルや顧客ニーズに合わせた柔軟な出荷形態を実現できます。これにより、自社では煩雑になりがちな加工業務を負担なく運営でき、結果として顧客満足度やリピート率の向上にもつながります。

配送(宅配便、チャーター便、混載便など)

物流アウトソーシングでは、宅配便や路線便を利用した小口配送から、専用車両によるチャーター便、大口貨物を複数企業でシェアする混載輸送まで、幅広い輸配送手段を活用できます。納品先や出荷量に応じて最適な方法を選択することで、リードタイムの短縮や輸送コストの抑制が可能です。

近年は物量の変動が激しく、繁忙期やキャンペーン時には通常の数倍に荷動きが増えることもあります。こうした変化に自社だけで柔軟に対応するのは難しいため、外部の配送ネットワークを活用することで安定した輸送力を確保できます。また、国内ではトラックドライバー不足や「2024年問題」による労働時間規制の影響もあり、輸送体制の確保は企業にとって大きな課題となっています。

物流事業者に委託することで、こうした社会的課題への対応と最適な配送手段の選択が可能となり、結果として安定的かつ効率的な輸送体制を構築できます。

輸出入業務や通関手続き

国際物流では、インボイスやパッキングリストといった輸出入書類の作成から、関税や各種規制に基づく税関申告まで、多くの専門的な業務が発生します。これらの業務は正確性が求められるうえ、制度改正や国際情勢によってルールが変わることも多く、自社だけで常に対応し続けるのは大きな負担となります。

特に輸入に多くを頼る日本においては、国際物流の安定性が企業活動に直結することも少なくありません。輸入許可の遅れや申告内容の不備によるトラブルは、原材料や商品の供給を止め、取引先への納期に影響を及ぼしかねません。こうしたリスクを回避するためにも、通関手続きや関連業務を専門事業者に委託することは大きな意味を持ちます。

物流アウトソーシングを活用すれば、専門知識を持つ通関士が対応するため、煩雑な手続きをスムーズに進められます。申告ミスや制度変更への対応不備を防止できるほか、最新の制度改正や関税率にも適切に対応できる点が大きなメリットです。さらに、輸送経路や輸送モードの最適化、緊急時の代替ルート確保なども含め、国際物流特有のリスクを軽減できます。

このように、輸出入業務や通関手続きを外部に委託することで、自社は本来の事業にリソースを集中できると同時に、国際ビジネスを安心して展開できる環境を整えることが可能となります。

WMS(倉庫管理システム)や輸配送システムによるデータ管理

物流アウトソーシングでは、倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システムを活用したデータ管理も重要な役割を担います。入庫から在庫、出庫までの一連の情報をリアルタイムで可視化できるため、在庫の過不足や誤出荷を防止し、安定した供給体制を維持することが可能です。

例えば、WMSを利用すれば、商品ごとのロット番号や消費期限の管理、在庫回転率の把握などが正確に行えます。また、輸配送システムを用いることで、車両の配車状況や配送ルートの最適化、配送進捗の追跡なども可能となり、効率的かつ無駄のない輸配送を実現できます。

これらのシステムは導入・運用にコストや専門知識が必要ですが、物流事業者に委託すれば、既に整備された最新システムや運用ノウハウをそのまま活用できます。その結果、自社は大きな投資を行わずにデータドリブンな物流管理を実現でき、KPIの改善や需要変動への迅速な対応にもつながります。

このように、システムを活用したデータ管理をアウトソーシングすることで、単なる作業代行にとどまらず、サプライチェーン全体の最適化や企業の競争力強化も実現できるようになります。

物流アウトソーシングの形態

物流アウトソーシングは、委託する範囲の広さによって大きく2つに分けられます。

部分委託型

保管業務だけ、配送だけといった特定の機能に絞って外部に委託する方式です。例えば、製造業が「自社倉庫は持っているが輸配送の車両や人手が不足している」場合や、EC事業者が「在庫管理は社内で行い、出荷配送だけを任せたい」ケースなどが当てはまります。

部分委託のメリットは、必要な機能だけを効率的に補える点です。自社で強みを持つ領域は維持しながら、リソースが不足している部分を外部の専門事業者に任せられるため、柔軟でコスト効率の高い運営が可能になります。さらに、部分委託は今後3PLを導入する際の“足掛かり”として活用することもできます。まずは一部業務を委託して実際の対応力や連携の精度を確認し、その後に委託範囲を広げることで、段階的に包括型アウトソーシングへ移行しやすくなります。

こうしたメリットがある一方で、部分委託型は範囲が限られているため、在庫情報や出荷データの連携をどのように行うかが課題となる場合もあります。

包括型(3PL)

倉庫・輸配送・在庫管理・システム運用など、物流業務をトータルで外部に任せる方式です。「サードパーティ・ロジスティクス(3PL)」とも呼ばれ、近年はこの方式を採用する企業が増えています。

包括型のメリットは、物流全体を一括で任せられるため、システムやフローを全体最適化できる点です。倉庫と輸配送を別々に委託する場合と比べて、在庫データや配送状況を一元的に管理できるため、精度の高い需給調整やリードタイム短縮が可能になります。さらに、需要変動に応じたリソースの柔軟な調整や、WMS・TMS(輸配送管理システム)などの先進的な仕組みを活用できる点も大きな強みです。

一方で、物流の大部分を委託するため、事業者選びや契約内容によっては自社でのコントロールが難しくなるリスクもあります。そのため、委託先と中長期的なパートナーシップを築けるかどうかが成功の鍵となります。

いずれの形態を選ぶにしても、企業は自社の物流課題や経営方針に応じて、最適な委託範囲を見極めることが重要です。

物流アウトソーシングのメリットと注意点

物流アウトソーシングには多くのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。ここでは物流をアウトソーシングすることの主なメリットと、一方で注意すべき点もご紹介します。

メリット

コスト削減

物流をアウトソーシングすることで、自社で倉庫を建設・維持するための固定費や、物流人員を雇用・教育するための人件費を抑制できます。物流事業者によっては複数の顧客の荷物をまとめて扱い、設備や輸送網を効率的にシェアするケースもあれば、顧客専属で倉庫や輸配送体制を設けるケースもあります。いずれの場合も、豊富なノウハウや最適化の仕組みを持つ物流事業者に委託することで、自社で一から体制を構築するよりも効率的かつ低コストな運用が可能となります。

業務効率化

物流事業者はWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)を導入し、入出庫や在庫、配送をデータで一元管理しています。これにより作業精度の向上やスピードアップが図られますが、効率化の源泉はシステムだけではありません。長年にわたり多様な業界や商品を扱ってきた実績や、繁忙期や特殊案件に対応してきた経験から得られるノウハウも大きな役割を果たしています。例えば、倉庫レイアウトの設計やピッキング手順の工夫、輸配送ルートの最適化などは、現場での試行錯誤や成功事例の積み重ねによって磨かれてきたものです。こうした物流業者の経験とシステムの組み合わせにより、自社だけでは難しい高精度かつ効率的な物流運用を取り入れることができます。

サービス品質向上

輸配送ネットワークや複数拠点を活用することでリードタイムを短縮できるほか、システムによる在庫管理や検品精度の高さによって誤出荷を防止できます。さらに、物流事業者は多様な業界・商材を扱ってきた経験を持つため、顧客や販売チャネルごとに異なる出荷仕様にも柔軟に対応できます。返品処理や緊急出荷といった突発的な要求にも体制を整えていることが多く、安定したサービス提供につながります。

結果として、納期遵守率や出荷精度が向上し、顧客満足度アップやリピート率の改善に直結します。これは、自社物流では規模や人員が限られる場合に特に顕著な差となり、顧客からの信頼性獲得やブランド価値の向上にもつながります。

需要変動への柔軟対応

繁忙期やセール時など短期間で出荷量が急増する場面でも、物流事業者は人員調整や追加車両の手配を柔軟に行えます。これは複数の顧客を抱えていることでリソースをプールし、必要に応じて再配分できる体制を持つためです。さらに、物流事業者は過去の出荷データや業界全体の傾向をもとに需要を予測し、繁忙期に備えてスタッフや設備を計画的に準備するノウハウを持っています。そのため、自社では予測や増員が難しい突発的な変動にも、事前準備と当日の対応力の両面で安定した供給を実現できます。

自社リソースの集中

物流をアウトソーシングすることで、倉庫や輸送に関わる日々の運用管理から解放されます。これにより、企業は販売戦略や新商品の開発、顧客対応など本来のコア事業に経営資源を集中できます。自社で倉庫や車両、システムなどの物流インフラを抱える場合、それらの維持や投資に大きなコストと人材を割かねばなりませんが、物流アウトソーシングによってその負担を軽減することで、浮いたリソースを中長期的な成長戦略へと振り向けられる点が大きなメリットです。

デメリット・注意点

委託先の選定リスク

物流の品質や納期遵守率は物流アウトソーシング先の体制に大きく依存します。委託先の設備や教育水準が十分でない場合、誤出荷や遅延といった問題が発生する可能性があります。そのため、実績や管理体制を確認せずに安易に委託先を選ぶことは大きなリスクとなります。

ノウハウが自社に蓄積されないリスク

物流業務をアウトソーシングすると、自社内での実務経験やノウハウが蓄積されにくくなります。特に在庫管理や配送効率化の工夫は、日々の業務を通じて培われるものですが、委託中心になると現場感覚が希薄になり、将来的に自社で物流を見直す際に知識不足に陥る恐れがあります。

コスト増のリスク

物流アウトソーシングはコスト削減につながる一方で、契約範囲を明確にしないまま委託すると、追加費用が発生するケースもあります。たとえば、流通加工や返品対応といった業務が契約に含まれていない場合、後から追加で対応を依頼するとコストが膨らむことがあります。また、情報共有が不十分だと誤った出荷や在庫処理が発生し、その修正のために再作業が増えて、結果的にコスト高につながる可能性もあります。

このように、物流アウトソーシングはコストや品質の面で多くのメリットをもたらす一方で、委託先の選定や契約設計を誤ると期待した効果が得られない場合もあります。導入にあたっては、自社の課題や必要なサービスを明確化し、信頼できるパートナーと適切な連携体制を構築することが成功のポイントとなります。

物流アウトソーシングと自社物流の違い

自社物流は、倉庫・車両・人材・システムをすべて自社で揃えて運営する方式です。現場を自社で直接コントロールできるため、情報把握や独自のサービス設計が容易で、特定の顧客ニーズに合わせた柔軟な対応もしやすいのが特長です。しかしその一方で、設備投資や人件費といった固定コストが大きく、需要変動への対応力も限られるという課題があります。

物流アウトソーシングは、こうした負担を外部に移し、事業者が持つ倉庫・配送ネットワーク・システムを活用することで効率化を実現します。特に新規事業の立ち上げや拠点拡大時には、短期間で物流体制を構築できる点が大きな強みです。ただし、自社内で完結していたときに比べ、情報共有やKPI設定など委託先との連携体制を整えることが欠かせません。

両者を比べると、まずコスト構造に違いがあります。自社物流は倉庫や人材などの固定費が大きくなるのに対し、物流アウトソーシングでは変動費型に近づき、需要に応じてスケールを調整しやすくなります。また、柔軟性の面でも差があり、自社物流は自社基準で細かく管理できる反面、急な物量変動や新サービス対応には限界があります。その点、物流アウトソーシングは多様な案件を経験してきた事業者のリソースを活用できるため、柔軟な対応力に優れています。さらに、ノウハウの蓄積方法も異なります。自社物流は知見を自社に残しやすい一方、人員の入れ替わりで属人化しやすい課題を抱えます。アウトソーシングでは最新のシステムや改善手法を活用できる利点があるものの、自社内に知識が残りにくい点には注意が必要です。

このように、自社物流とアウトソーシングはそれぞれに強みと課題があり、どちらを選ぶべきかは事業の成長段階や製品特性、コスト戦略によって大きく異なります。

物流アウトソーシング業者の選び方・導入の流れ

物流アウトソーシングを成功させるには、委託先の選定が最も重要です。単に「費用が安いから」という理由で決めてしまうと、後からサービスレベルに不満を抱えたり、想定外の追加費用が発生したりするリスクがあります。まず確認すべきは、その業者が自社と近い業界での経験を持っているかどうかです。化粧品や医薬品のように規制や温度管理が必要な商材と、雑貨やアパレルでは求められるノウハウがまったく異なるため、業界実績の有無はスムーズな運用を左右します。

加えて、倉庫や配送ネットワークの規模や立地も大切な判断材料です。顧客や生産拠点に近い場所に拠点を持つ業者を選べば、リードタイムの短縮や輸送コスト削減につながります。さらに、全国規模で拠点を持つのか、都市部の小口配送に強いのか、国際物流に強みがあるのかなど、物流事業者によって得意分野は大きく異なります。そのため、自社が求める条件を満たす事業者かどうかは、これまでの実績や、実際に課題を提示して提案を受けるコンペなどを通じて、見極めることが不可欠です。

その際、単にKPIや条件を比較するだけでなく、複数回の打ち合わせを重ねて疑問点を解消し、提案内容の具体性を深掘りすることが重要です。営業担当だけでなく、実際の倉庫責任者やオペレーション担当者とも接点を持つことで、現場力や改善意識を把握できます。また、可能な場合、一部業務をテスト的に任せて小規模導入を行えば、連携精度や対応力を実地で確認できます。改善提案力や追加費用の透明性、急な物量変動への柔軟性なども、選定時の大切なチェックポイントです。

システム対応力も見逃せないポイントです。倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システム(TMS)があるかどうかだけでなく、自社システムとの連携性や、業者が自社では気づきにくいボトルネックを見つけて改善提案をしてくれるかどうかも重要です。単に現状の作業を引き継ぐだけでなく、改善力を持つ業者を選ぶことで、長期的なパートナーシップの価値が高まります。

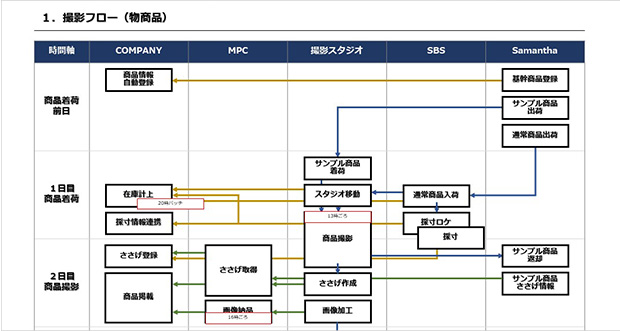

導入の流れとしては、まず自社の現状を正しく分析し、委託すべき範囲を明確にすることから始まります。そのうえで複数業者から提案を受け、比較検討の過程で契約条件やKPIを具体化します。契約後は、移管準備としてデータ連携や業務マニュアルの調整、トライアル運用を行い、本格稼働に移行します。運用開始後も効果検証と改善を繰り返すことで、より成果の出る体制へと磨き込むことができます。

なお、提案依頼を行う際にはRFP(提案依頼書)の作成が重要です。委託の目的や課題を明確にしたうえで、求める条件を整理して伝えることで、各業者の提案力を正しく比較できます。RFP作成のポイントについては、こちらの資料でも詳しく紹介していますので参考資料としてご活用ください(ホワイトペーパー:物流RFP作成ガイド)。

関連リンク

SBSロジコムのおすすめ倉庫

空き倉庫検索

UPDATE 2026/02/13SBSロジコムの空き倉庫を検索いただけます。

お問い合わせ

- 3PL事例:トンボ鉛筆様(文具メーカー)

- 3PL事例:(株)Francfranc様

- 3PL事例:島忠様(ホームセンター)

- 3PL事例:セイコーオプティカル様(眼鏡レンズ)

- 3PL事例:建材ストア

- 3PL事例:ドラッグストアセンター運営

- 3PL事例:家具小売り社

- 3PL事例:ワイン輸入商社

- コンサル事例:島忠様

- センター運営事例:寝具メーカー社

- センター運営事例:カスミ様(大手小売チェーン)

- センター運営事例:大手機器メーカー

- センター運営事例:大手オフィス用品販売社

- センター運営事例:輸入食品商社

- センター運営事例:大手コンビニ社

- センター運営事例:大手ホームセンター

- センター運営事例:大手スーパーマーケット